新入社員研修の効果的な内容とは?注意点や成功のコツを解説!

新入社員研修の効果的な内容や実施方法が知りたい方もいるでしょう。綿密な計画に基づくカリキュラムやスケジュールの設定と、実施後のフォローが求められることを理解すれば、適切な実施計画を立てられます。新入社員研修の注意点や成功のコツも解説します。

新入社員研修の内容には、自社理解を深める研修や社会人のマインドセットを身に付ける研修、ビジネスマナーの研修、OAスキルを身に付けるための研修などがあります。

新入社員研修は主に新卒人材向けに実施しますが、自社の文化に慣れていない中途人材向け、特に「未経験可」の求人の場合にも必要です。

新入社員研修には綿密な計画に基づくカリキュラムやスケジュールの設定と、実施後のフォローが求められます。この記事では、新入社員研修の内容・手法や計画の手順、注意点や成功のコツについてご紹介します。

目次

- 新入社員研修の目的

- 新入社員研修のタイミング・期間

- 新入社員研修の基本的な内容

- 新入社員研修の内容に活用できる手法

- 新入社員研修の計画を立てる手順

- 新入社員研修を自社で行うメリット・デメリット

- 新入社員研修は外部委託の活用もおすすめ

- 新入社員研修を実施する際の注意点

- 新入社員研修を成功させるコツ

- まとめ

新入社員研修の目的

新入社員研修は、新卒採用者だけでなく中途採用者にも実施されます。

その目的は、それぞれ、以下の通りです。

新卒採用

少し前までは学生だった新卒採用者には、基本的なビジネスのスキルやマナーが身に付いていないため、まずはこれを学んでもらうことが大きな目的となります。

また、同僚や上司、取引先などとチームで働いて成果を出すために、チームワークやコミュニケーションスキルも身に付ける必要があります。これも、新入社員研修の目的の一つです。

さらに、新卒採用者は自分のキャリアについてまだ明確なビジョンを持っていない場合が多いため、キャリアプランを立てられるようなサポートも新入社員研修を通して提供します。

中途採用

一方、中途採用者の場合、基本的なビジネスマナーやビジネススキルは身に付いていることが多いため、新しい企業の文化や業務フローなどを身に付けることが新入社員研修の大きな目的となります。

また、特に未経験歓迎で採用した場合など、中途採用者がすでに身に付けているスキルと、入社後に求められるスキルにギャップがある場合は、これを解消するために不足スキルを身に付けてもらうことも目的の一つです。

新入社員研修のタイミング・期間

上記のような目的を達成するために新入社員研修を実施する場合、最適なタイミングと期間は、いつ、どのくらいなのでしょうか?

タイミング

新入社員研修を実施するタイミングは、入社直後が適しています。入社後すぐに研修を実施することで、新入社員が社会人としての意識を早期に身につけられたり、業務に慣れるための時間を確保できたりするためです。

新卒採用の場合、企業によっては入社前の夏休みや冬休みを利用して、事前研修を実施することもあります。

期間

新入社員研修の期間は、企業によって異なるものの、一般的には1~3ヵ月程度が最適でしょう。

企業によっては、数日間だけだったり、半年以上の期間をかけて実施したりするところもありますが、研修期間が短すぎると新入社員が十分に学ぶ時間を確保できず、業務に慣れるまでに時間がかかってしまいます。逆に、研修期間が長すぎると、新入社員が早く現場で働きたい気持ちが強まり、研修に身が入らなくなる恐れがあります。

新入社員研修の基本的な内容

新入社員研修では、自社で働くための基礎的な知識・スキル・マインドの習得を目指します。

具体的には、次の5点です。

自社理解を深める研修

意識統一のために実施される自社理解を深める研修は、新卒採用でも中途採用でも必要です。例えば企業の理念・ビジョンや社会貢献度、文化・風土や自社独自のルール、商材・クライアントの性質やアプローチ方法などの理解を目指します。

企業が目指すビジョンや方向性を指し示し「他社ではなく自社で働く」ということを改めて認識してもらいます。

社会人のマインドセットを身に付ける研修

新卒人材の場合、社会人としてのマインドセットを身に付ける研修が必要です。正社員としての働き方は学生生活やアルバイトとは違うことを理解し、社会人として成長していくための精神的な基盤の形成を目指します。

事業には多数の関係者(ステークホルダー)がいて、納期の順守が求められることなど、正社員として働くというのはどういうことかを早期に理解してもらうことが重要です。

ビジネスマナーの研修

主に新卒採用の場合、ビジネスマナーの研修が必要です。あいさつ・身だしなみ・言葉遣いや名刺交換・電話対応、報告・連絡・相談の考え方など、基礎的なビジネスマナーを習得します。この研修は「企業の顔」として、クライアントとの信頼関係を築いていくためにも重要です。

またテレワークなど柔軟な働き方を採用する企業の場合、Web会議システムやビジネスチャットを通じたオンラインコミュニケーションのマナー研修も求められます。

OAスキルを身に付けるための研修

主に新卒採用の場合、ビジネスの基本ツールとなるWord・Excel・PowerPointなどの基礎的OAスキルの習得が必要です。学生時代に研究やレポート作成などで使用経験のある人も、セキュリティ面などは改めて学んでもらうことが重要です。テレワークを導入している企業であれば、Googleドキュメント・スプレッドシート・スライドなど、クラウド型ツールの使い方を学ぶ時間もプログラムに組み込むことを検討します。

専門スキルや知識に関する研修

職種や配属先の現場に必要とされるより実践的な知識・スキルを学ぶ研修も必要です。必要なスキルセットは事業によって異なるため、中途採用でも特に未経験可の求人の場合には新卒採用と同等の研修が求められます。

営業職なら営業プロセス、企画職ならマーケティングプロセス、エンジニア職ならプログラミング言語・システム開発などの知識・スキル習得が必須です。

新入社員研修の内容に活用できる手法

新人社員研修の主な手法には、対面型ならグループワーク・レクリエーション・ロールプレイングなどがあり、非対面型ならeラーニングがあります。実地演習という意味でOJTを採用する企業は多く、学びの内容によっては越境学習を取り入れる場合もあるでしょう。

複数人で取り組む「グループワーク」

グループワークはグループ単位で共通の課題に取り組むもので、課題内容によってプレゼン型と作業型に大別できます。グループで相談して課題達成を目指す中で、相互協力による成長や適材適所の配置などを実践するものです。管理者側は新人の主体性・リーダシップ・協調性・論理的思考能力・問題解決能力など、特性の把握にも活用できます。

ゲーム感覚で参加できる「レクリエーション」

レクリエーション型の研修は、ビジネスに求められる何らかのスキルの発揮や成長を想定し、ゲーム感覚で参加できる場を設定するものです。例えば脱出ゲームや合宿形式での屋外研修などにより、団結力やチームとしての問題解決能力の成長を狙います。自社の商材を消費者の立場で使用するゲームを想定すれば、事業理解や顧客理解の補助という意味でも効果的です。

参加者が役割を演じる「ロールプレイ」

ロールプレイ型の研修は、参加者がビジネスの場でのロール(役割)を演じ、仕事のやり方や適切な振る舞いなどを学ぶものです。主にクライアント・担当者に分かれた営業・接客の模擬体験に活用されます。

営業研修やビジネスマナー研修の一環として「クライアントの立場から考える」という発想を大事にしつつ、個人的課題の明確化や実践力の強化などを目指すタイプの研修です。

インターネットで学習する「eラーニング」

非対面型の研修としてよく用いられるのが、インターネット経由で利用するeラーニングです。アプリやWebブラウザを通じ、多種多様な講座を受講できます。スマホ対応のeラーニングなら、移動中などのスキマ時間に学習を進めやすいのもポイントです。メンター制度を取り入れたサービスならチャットサポートも受けられます。

実際の業務を体験する「OJT」

座学と実務をつなぐ研修としてよく活用されるのがOJTです。配属先の先輩社員や上司を指導役として、実践の中で商材の性質や業務プロセス、学んだスキルの活用方法を学びます。例えば座学で学んだプログラミングスキルを自社プロジェクトで発揮する内容を設定し、先輩エンジニアがサポートしながら自走できる人材に育成する研修です。

組織の枠を超える「越境学習」

越境学習とは、現在の組織に所属したまま、組織外のプロジェクトに従事する学習形態です。専門知識・スキルを無償提供して社会貢献活動をする「プロボノ」の他、副業・兼業の形で異業種のプロジェクトに参画することも越境学習に含みます。

1社での経験では固定的になりがちな知識・スキルを広げるために、社外での実践や学びを通じ、学習・成長の機会を提供するものです。多彩なスキルセットを持つ人材の育成やイノベーション創出に寄与します。

新入社員研修の計画を立てる手順

新入社員研修は実施前の準備が重要です。まず新入社員の能力を把握し、研修の目的や目標を設定した上で、期間や手法を決定します。研修計画に必要な材料がそろってから、具体的なカリキュラムやスケジュールを決める流れです。

1.新入社員の能力を把握する

新入社員研修の計画を立てるには、まず新人社員の能力の把握が必要です。新卒採用・中途採用に関わらず、入社時点での知識・スキルやマインドはさまざまです。業務遂行に必要なビジネスマインドやスキルセットとの乖離を把握することで、実施効果の高い研修内容の検討要素になります。

2.研修の目的や目標を決める

新入社員の能力を把握したら、研修の目的や目標を決めましょう。研修の方向性や具体的な内容は、どのような人材に育成することを目指すかで大きく変わります。経営層や現場からヒアリングし、効果的な人材戦略を立てることが必要です。経営層からはDXなど経営戦略との関係を、現場からは供給不足の人材のタイプなどをヒアリングし、研修の達成目標を具体化します。

3.研修の期間を決める

研修の目的や目標を決めたら、学習内容に応じて適切な実施期間を決めます。学習難度が低く、かつ実務に即応できる内容なら、長期間に及ぶ教育プログラムは必要ないでしょう。逆に専門的なスキルは、基礎から応用・実践まで、十分な学習期間を想定することが求められます。

例えばビジネスマナー研修やマインドセット研修なら2週間~3か月程度、OJTの場合は半年~1年程度が目安です。

4.取り入れる研修の手法を決める

研修の目的・目標や習得スキルの性質などに応じて、適切な研修手法を決めましょう。例えばビジネスマナー研修はロールプレイング、コンプライアンス研修は集合研修などによる座学が向いています。プログラミングはインプットだけでなくアウトプットも豊富なeラーニング、実務に直結した内容は、OJTの中で実践することが効果的です。

5.具体的なスケジュールを決める

研修計画がまとまったら、具体的なカリキュラムやスケジュールを決めます。社員の現場投入が必要な時期から逆算しつつ、基礎から応用・実践まで、現在のレベルと習得難度を考慮して無理のないスケジュールを組むことが必要です。

対面型の研修と並行してeラーニングでインプット・アウトプットを進めるなど、内容に応じて適切な研修手法を組み合わせることも求められます。

新入社員研修を自社で行うメリット・デメリット

このような新入社員研修を実施する方法として、社外の研修サービスなどを利用する方法と、自社で社員を講師に立てて実施する方法の大きく2つがあります。

新入社員研修を自社で行うメリット

新入社員研修を自社で行えば、次の3点のメリットが得られます。

自社のニーズに合わせた研修を実施できる

外部のサービスを利用した場合は、既存の研修プログラムを利用することになります。このため、自社のニーズに合わない研修内容になってしまう可能性があります。

一方、自社で研修を行えば、自社のニーズに合わせた研修内容を自由に設計することができます。

講師社員のスキルアップにつながる

研修講師を社員が務めることで、既存社員の知識が定着したり、講師としての実績ができたりして、スキルアップにつながります。

研修の準備を行う過程で、研修内容を理解し、体系化したり、新入社員が理解しやすいように研修内容を整理したりすることになるため、知識を深められます。

また、研修講師として活動することで、伝える力を身につけることができます。

さらに、新入社員からの質問や反応を通して、自身の知識やスキルの不足に気づき、改善することも可能です。

コストを抑えられる

外部のサービスを利用して新入社員研修を実施した場合、研修費用が発生します。

しかし、自社で研修を行うことで、研修費用を抑えることができます。

新入社員研修を自社で行うデメリット

一方、新入社員研修を自社で行うことで、デメリットも生じます。

主に、以下の3点です。

準備や実施に手間がかかる

自社で研修を行うには、研修の準備や実施に手間がかかります。研修プログラムの設計、講師の選定、研修資料の作成、研修の実施など、多くの業務が発生します。

研修を担当する社員が通常の業務に加えて研修の準備と実施を行わなければならないため、その負担が大きくなる可能性があります。

研修の質が安定しない

研修プログラムを設計・実施するには専門的な知識とスキルが必要ですが、そうした専門性を持つ社員が社内にいない場合、効果的な研修が難しくなる可能性があります。

また、研修プログラムは定期的に更新と改善が必要ですが、自社で行う場合はそのサイクルも遅れがちです。

社内のリソースが不足する

自社で研修を行う場合、それには人員、時間、財政などのリソースが必要になります。

特に小規模な企業では、これが大きな負担となる場合があります。

新入社員研修は外部委託の活用もおすすめ

研修は内製もできますが、社内での実施を検討していたものの「社内のリソースが足りない」「講師として適任の人材がいない」などの問題が生じる場合もあります。こういった研修内製のネックは、外部の研修会社に委託することで解決可能です。

ビジネスマナー・ITスキルなどの一般知識

自社独自の技術や業務プロセスなどを除き、多くのスキルは研修会社がパッケージ化して研修カリキュラムを提供しています。ビジネスマナー・OAスキル・プログラミングスキルなど、各社共通の一般的なスキルは、研修を内製する必要がありません。既存コンテンツを活用することでコスト削減ができ、新人研修を熟知した研修会社に委託することで高い学習効果も期待できます。

講師として適任の人材がいない

新入社員研修の講師には、技術的なスキルはもちろん、コミュニケーションスキルも必要です。専門性の高いスキルほど、対応できる人材は少なくなります。社内に講師としてのスキル・適性を持ち合わせた人材がいない場合、新入社員研修のプロを擁する研修会社に依頼することがおすすめです。

研修担当部門のリソースが不足している

研修を担当する社員は、新入社員研修以外にもそれぞれの業務を抱えています。研修中のメンタリングや研修後の効果測定・フォローアップ・プログラム改善なども負担となり、研修に十分なリソースを割けないケースも珍しくありません。

実績豊富な研修会社はさまざまなニーズに対応できるため、社内にリソースが不足しているなら、部分的にでも外部委託を検討することがおすすめです。

新入社員研修を実施する際の注意点

新入社員研修の実施内容や実施中のフォローにはいくつかの注意点があります。例えば「研修の面白さ」に偏り過ぎないことや、参加者のレベルや達成度を軽視しないこと、粗探しのような反省をしないことです。実施しただけにならないよう、また実施したことが裏目に出ないように注意しましょう。

面白い内容にすれば良いわけではない

新入社員が意欲的に参加することを重視するなら、ゲームを取り入れるなどしたカリキュラムを読むだけで「面白そう」と思える研修は効果的です。参加者の意欲は重要ですが、面白さにフォーカスすると「ただ面白かっただけ」の研修になる恐れもあります。

研修の目的はあくまで実務で役立つスキルを習得することです。実施すること自体が目的にならないよう、意欲の刺激にはマンツーマン指導を取り入れるなど、別の角度からアプローチする発想も重要といえます。

研修のレベルは慎重に調整する

実務に必要なスキルセットを早期に習得することを求めると、受講者のレベルや学習定着具合を無視した、詰め込み型の研修となる恐れがあります。研修の難易度が高過ぎると、受講者のモチベーション低下を招き、脱落者を出す原因にもなるでしょう。

研修のレベル・順序・期間などを慎重に調整すると共に、各受講者の達成度を測りつつ、受講者目線の研修を実施することが求められます。

反省よりも改善に重きを置く

新入社員研修を実施すると、受講者によって学習達成度にばらつきが生まれます。「学習内容をうまくワークに生かせない」「習熟度判定テストの結果が良くない」などの悩みを抱える新人もいます。失敗の振り返りにも注意が必要です。

粗探しのような反省会をしてしまうと、人材育成を目的とした研修のはずが、入社数か月で新人の自信を喪失させてしまう恐れもあります。指導者が親身になって新人の「つまずき」に寄り添い、改善方法を検討する取り組みが重要です。

新入社員研修を成功させるコツ

新入社員研修を成功させるには、研修前に仕事の意味・意義を理解させることや、将来の配属先を想定することが重要です。また習熟度チェックや研修自体の効果測定、配属後のフォローも求められます。配属後のパフォーマンスや次回研修の改善も想定し、長期的な視点で人材戦略に取り組みましょう。

業務の意味や意義を伝える

仕事の意味や意義を伝えることは重要です。意味を理解せずに仕事をすると適切な対応が取れず、なぜ問題となるのかも理解できません。結果的にモチベーションや生産性の低下を招きます。

その仕事が結果的に何につながるかという意義を理解していなければ、目先の業務をこなすだけで、価値創出にはつながりません。習得するスキルはどのような業務になぜ必要で、企業の成長やクライアント・社会にどのように貢献するのかを研修中にしっかりと学ぶ機会を作りましょう。

将来の人事配置を想定しておく

新入社員研修を実施する際、OJT期間中などは新人を仮の配属先とするケースもあります。その後の正式な配属先での業務を意識しない新人は、仮の配属先での仕事にフォーカスしてスキルの運用を考える癖が付く恐れもあるでしょう。

研修後に適材適所の部署・チームに配属することを想定し、なぜ研修段階では仮の配属先なのか、あくまで正式に配属される前の演習である旨を伝えることも大切です。

改善点を伝える

基本的に新人は知識・スキル・マインドが即戦力レベルではありません。OJTでは講師担当となる先輩社員が「これくらいできて当然」という前提で指導してしまうケースがあります。

「なぜ理解できないのか」「なぜできないのか」という指摘は成長を阻害するため、好ましくありません。改善点や考え方のコツなどを伝えることで業務理解が進み、問題解決に向けた思考力を養えます。

研修後に習熟度のチェックと改善をする

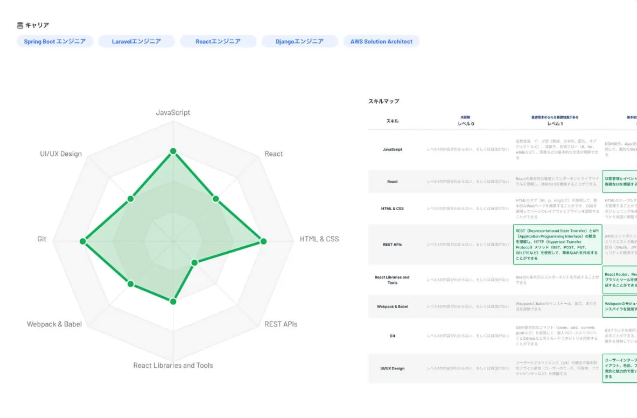

研修後には参加者の習熟度チェックや研修自体の効果測定を行うことが重要です。例えば、研修前に参加者のスキルマップを作成し、実施目標についても定量的・定性的な評価ができる指標を設定しておきます。

研修後には参加者に対する習熟度判定テストやレポートから習熟度を判定し、1on1ミーティングによるヒアリングや現場での観察から効果測定をする、といった具合です。これにより研修効果を正確に測定できます。

現場に配属した後も人事部門がフォローをする

研修中は学習の定着や成長の実感があっても、現場に出てみるとイメージと現実のギャップに苦しむ新人は珍しくありません。例えば優秀な先輩社員との成績差に悩み、実力不足を痛感し、分からないことを聞くこともできないといったケースです。

新人を一線級の人材に育成するには、配属後のフォローが重要となります。人事部門は新人配属後の経過観察や定期的な面談を通じて心理的なケアに努め、必要に応じて追加の研修を計画しましょう。

まとめ

新入社員研修には綿密な計画に基づくカリキュラムやスケジュールの設定と、実施後のフォローが求められます。また研修の効果を上げるには、インプットだけではなくアウトプットも重視すること、参加者のつまずきや悩みに寄り添った実施計画やメンタリングも必要です。

自社内にノウハウやリソースが不足している場合、新入社員研修に強みのある研修会社の利用をおすすめします。研修会社によってはヒューマンスキルにも優れたプロによるマンツーマン指導に対応しており、研修プログラムのカスタマイズから研修後のフォローまでトータルサポートが可能です。

テックアカデミーIT研修のご紹介

テックアカデミー(TechAcademy)は、日本e-Learning大賞プログラミング教育特別部門賞を受賞している、オンラインIT研修です。

技術スキルのみ学ぶのではなく、「主体的に考える力」「質問力」と言った学びに向かう姿勢の獲得を大切にしており、「未経験者でも自走できるエンジニアへ」成長させることを目指します。

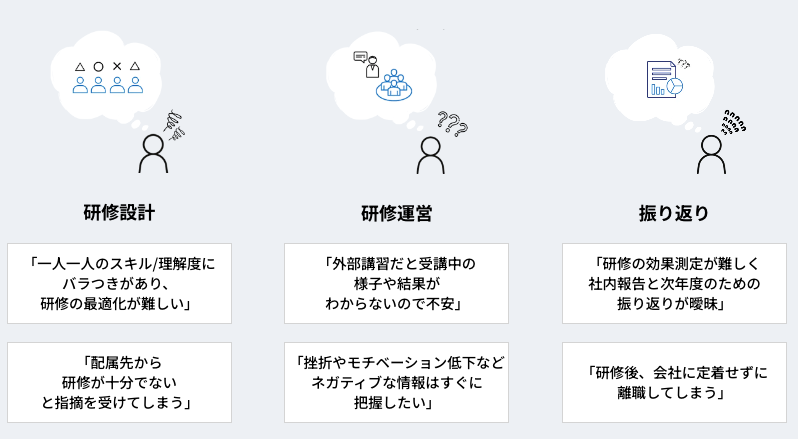

研修でこんなお悩みはありませんか?

人材育成のご担当者様にお聞きすると、

- 研修設計時に関するお悩み

- 研修運営中に関するお悩み

- 研修後の振り返りに関するお悩み

上記のような悩みを抱えている企業様が多くいらっしゃいます。

これらの人材育成に関するお悩みを、テックアカデミーは解決いたします。

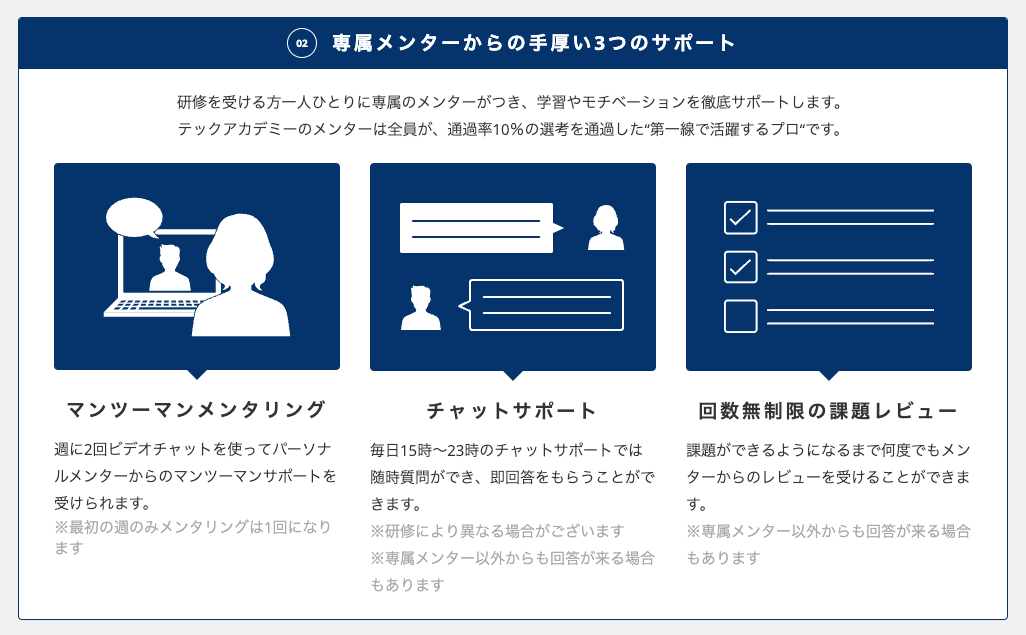

離脱者を出さない!マンツーマンによる徹底サポート

受講生一人一人にメンターが付き、その方の理解度に合わせたサポートを行います。

集合型研修では拾いきれない、未経験者が学習時に感じる「不安」や「挫折」を確実に解消いたします。

進捗の速い受講生には、配属後の活躍を見据えた指導も行います。

研修効果の可視化が難しく、配属先と振り返りができない

研修を実施した結果、スキル・性格面がどのように成長したのか?振り返りに必要な情報を、受講評価レポートと、スキルチェックツールで一人一人を可視化いたします。

受講中の進捗や、担当メンターとのメンタリング内容を確認できるマネジメントシステムもございますので、研修中の様子もモニタリングすることが可能です。

配属先が求めるエンジニアを育てるなら、テックアカデミー

テックアカデミーではこれまで900社以上でエンジニア・IT人材の育成をサポートして参りました。

資料請求はもちろん、IT人材の育成に関するお悩みの相談会も行っておりますので、まずはお気軽にホームページをご覧くださいませ。

テックアカデミーIT研修

お電話でのお問い合わせ 03-6822-9093 (平日10:00~18:00)