オンライン研修とは?メリットや注意点を徹底解説!

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、オンライン研修ツールを導入する企業が急増しています。オンライン研修の特徴・種類やメリットと注意点、ツールの選び方を解説します。モチベーション維持のポイントも知り、効率的に研修成果を高めましょう。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、テレワーク環境と親和性の高いオンライン研修ツールを導入する企業が急増しています。自社の研修計画に課題があり、研修をオンラインで行うべきか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

オンライン研修の機能や重要性、効果的な活用方法を知ることで、自社にとって最適な運用方法を検討できます。オンライン研修で問題になりやすいモチベーション維持のポイントも知り、効率的に研修成果を高めましょう。この記事では、オンライン研修について徹底解説します。

目次

- オンライン研修とは

- オンライン研修の種類

- オンライン研修が注目される理由

- 企業がオンライン研修を行うメリット

- オンライン研修に向いている企業

- 企業がオンライン研修を行う際の注意点

- オンライン研修を成功させるためのポイント

- オンライン研修ツールでできること

- オンライン研修ツールの選び方【ケース別】

- まとめ

オンライン研修とは

オンライン研修とは、インターネットを介して行う研修のことです。講師と受講者が同じ場所に集まることなく、Web会議システムや学習管理システム(LMS)を用いて研修をするスタイルをとります。「Webセミナー(ウェビナー)」や「Web研修」と呼ばれることもあります。会社や自宅、出張先など、どこにいても参加できることが特徴です。

インプットが中心となるオンデマンド型やライブ配信型の他、アウトプットも交えたハンズオン型もあります。

オンライン研修の種類

オンライン研修には、主に「オンデマンド型」「ライブ配信型」「ハンズオン型」の3種類があります。

オンデマンド型

オンデマンド型とは、あらかじめ録画された講義を視聴して行う研修です。

事前に作成された講義動画やスライド形式などの学習コンテンツを、受講者が好きな時に視聴して学習を進める形式をとります。

講師との双方向コミュニケーションはできませんが、事前学習・反復学習に活用しやすい点がメリットです。

ライブ配信型

ライブ配信型とは、講師と受講者がリアルタイムでコミュニケーションを取りながら行う研修です。

Web会議システムなどを利用して、リアルタイムで配信される講義を視聴する形式をとります。

録画しない限り反復学習などには活用できませんが、講師との双方向コミュニケーションが取れる点がメリットです。

ハンズオン型

ハンズオン型とは、実際に手を動かしながら学習する形式のオンライン研修です。

コンテンツを視聴するだけでなく、実際に手を動かしながら成果物を作っていく形式をとります。

プログラミング、データ分析などの分野で特に効果的で、実際のコーディングを交えてプログラミング言語の習熟度を高められるなど、実践的かつ体験型の学びが可能な点がメリットです。

オンライン研修が注目される理由

オンライン研修は、日本で主に以下の3つの理由から注目されています。

働き方改革

「一億総活躍社会」を目標に掲げて推進された働き方改革。2019年4月から「働き方改革関連法案」の一部施行がスタートし、年次有給休暇の取得や時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金が順次、義務化されてきました。

働き方改革では、多様な人材の活用を促進しています。

そこで、未経験なども就業できるよう、研修の役割がクローズアップされています。なかでもオンライン研修は、私物のPCやスマートフォンなどから受講でき、研修を受けるためにオフィスなどに出社する必要がないため、時短勤務者やテレワークで働く従業員が受講しやすい形態で、特に注目されています。

新型コロナウイルス

新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大し、日本でも2020年の春に緊急事態宣言が発令されました。ちょうど新入社員の入社時期と重なり、対面での研修が行えなくなり、テレワークが推奨されたことから、研修もオンライン化が進みました。

緊急事態宣言が解除され、感染症法上「5類感染症」に位置づけが変わった現在も、一部の企業ではテレワークが定着しています。

DX化の波

世界で新しいデジタルテクノロジーを活用した商品・サービスが生まれ、既存の市場が破壊され、既存の製品・サービスの価値が変化するデジタルディスラプションが起きています。

こうした状況で日本の競争力を強化するためには、日本企業もDXに取り組む必要があります。経済産業省もDXを推進しています。

DXとは、最新のデジタルテクノロジーを活用して、既存の商材や顧客体験などを“変革”させることです。この対象には、業務プロセスや従業員体験なども含まれます。

オンライン研修を導入することで、研修を実施する担当者の業務プロセスや、研修を受ける従業員の体験を変革させることができます。

このため、DX一環としてオンライン研修が注目されているのです。

企業がオンライン研修を行うメリット

企業がオンライン研修を導入することで、以下の4点のメリットが期待できます。

時間や場所の制限をなくせる

研修をオンライン化することで、開催する側にとっても参加する側にとっても時間や場所の制限をなくすことができ、海外や地方からでも参加できるようになります。

このため、たとえば、多忙な講師に研修を引き受けてもらったり、休職中の社員に研修を受けてもらったりということも可能です。

研修を企画・運営する負担が減る

オフラインで研修を実施する際は、会場の設営や撤収、受講者の誘導作業などが発生します。

オンライン化することにより、これらの業務にかかる時間と手間を省略できます。また、講師も会場に足を運ぶ必要がありません。

この結果、研修担当者と講師の負担を軽減することが可能です。

コストを抑えられる

オンライン研修は特別な会場を用意する必要がなく、社内の会議室やオフィススペースで受講できます。また、一度開催した研修を録画し、オンデマンドで配信すれば講師に何度も研修してもらう必要もありません。

このため、会場費や交通費、講師への謝礼、宿泊費などのコストを削減できます。

また、研修を企画・運営する担当者の残業代なども削減可能です。

さらに、参加者へ配布する資料の印刷代・郵送代なども抑えることができます。

社員一人ひとりに合った研修を行える

オンライン研修の中でも特に、オンデマンド型の研修であれば、受講者ごとに異なるニーズやスキルレベルに合わせた研修を選べます。

また、受講者は都合に合わせて学習スケジュールを立て、自分のペースで受講することができます。

進捗状況を確認し、必要に応じて復習や追加学習を行うことも可能です。

オンライン研修に向いている企業

オンライン研修の受講者は、働く場所や時間の違いがあっても均質な研修を受けられます。対面式の研修より運営の手間・コストも抑えられるため、人材育成を効率化したい企業に最適です。

テレワークなど多様な働き方にも対応しやすく、働き方改革の推進を検討している企業にも向いています。感染リスクを抑えた研修方法を求める企業にもうってつけです。

企業がオンライン研修を行う際の注意点

オンライン研修はテレワーク環境に最適な研修方法ですが、いくつかの注意点もあります。例えばモチベーション維持が難しいこと、聞き流しされるリスクがあること、コンテンツの内製には時間や手間がかかることです。ここでは、企業がオンライン研修を行う際の3つの注意点を見ていきましょう。

受講生の態度を観察しモチベーション維持のための工夫する

オンライン研修はどのような形式でも非対面式であるため、ディスプレイに向かって学習を進めます。指導者も同じ学習を進める仲間も近くにはおらず、対面式研修よりコミュニケーションを取りにくいことも懸念点です。

さまざまな要因でモチベーション維持が難しくなるため、言動や態度を注意深く観察し、対処することが求められます。メンター制度を取り入れるなどして精神面のサポートをしつつ、研修内容も集中力を持続させるための工夫を盛り込むことが大切です。

聞き流しされるリスクがある

オンライン研修は音声やチャットのみで受講することもできます。しかし顔が見えないと、講師や管理者側から受講態度を把握しにくく、聞き流しているだけの状態にも気付けません。ディスカッションやグループワークの臨場感を感じることもなく研修の効果が薄れる恐れもあるため、顔出しを原則とすることがポイントです。顔出しは緊張感を保って受講することにもつながります。

プライベートな空間を見られることが問題になるなら、Web会議システムのバーチャル背景・ぼかし機能で背景を隠すことも可能です。

教材作成にリソースを割く必要がある

オンライン研修は、必要なシステムさえそろえれば内製したコンテンツも配信できます。しかし自社オリジナルの教材を作成するには手間やコストがかかるのは注意点です。

また社内の人間は多くの場合、教育の専門家ではありません。運用できる知識・スキルも限られるため、学習効果の高いコンテンツを作成できない場合もあります。

オンライン研修を成功させるためのポイント

オンライン研修を成功させるには、まず研修の目的・目標の明確化が必須です。トラブル対策として進行補助役を置くこと、学習効果を高めるためのタイムスケジュールや双方向コミュニケーション、PDCAサイクルの仕組み作りも求められます。ここでは、オンライン研修を成功させるための5つのポイントを見ていきましょう。

研修の目的を明確にして入念な準備をする

まずなぜオンライン研修を実施するのかという目的と、どのような結果をゴールとするのかという目標を定めます。研修の実施(コンテンツ配信)自体が目的化しないように注意し、実施後に効果測定が行える準備をしましょう。

無理のないスケジュールの設定や配信トラブルを避けるための動作チェックやリハーサルなど、運営面の入念な準備も重要です。

進行補助役を用意する

オンライン研修はインターネット経由で学習コンテンツを配信するため、通信障害などのトラブルに対応できる体制を整えておくことも大切です。特にライブ配信時には迅速な対応が求められるため、機材・ネットワーク・アプリに強い人材を進行補助役として配置しましょう。

コンテンツを事前に作成しておく場合でも、カメラ・照明などの機材や動画編集などに慣れた人材を、運営チームに加えておくことは重要です。

受講者の集中できる時間を考慮する

受講者が集中可能な時間を考慮しつつ、講座1回ごとのタイムスケジュールも検討しましょう。長時間ディスプレイに向かうと目や腰が疲れやすく、ヘッドフォンやヘッドセットを着けると頭部も圧迫されるため、疲労感の蓄積が集中力を低下させます。

対面式の研修より集中力が持続しにくいと前提し、無理なく受講できるタイムスケジュールを組むことは大切です。例えば45分に1回は休憩を入れ、視聴時間が長すぎる動画は避けするなど、メリハリのあるコンテンツ配信を考慮しましょう。

双方向のコミュニケーションを心がける

企業側からの一方通行の研修とならないように、双方向のコミュニケーションを取り入れることもポイントです。例えば、研修開始時にまず簡単なゲームや雑談によるアイスブレイクを挟み、受講者の緊張をほぐします。

お互い表情が読み取りやすいように顔出しの上で、口頭での質疑応答やグループディスカッションを取り入れましょう。これにより受講者の当事者意識を引き出すと共に、アウトプットや疑問の解決ができ、モチベーションの維持が期待できます。

研修中のフォローと研修後のフィードバックを行う

オンライン研修を終えただけでは、学習定着率や研修効果は測れません。研修中は毎回の受講後に理解度テストを実施するなどして、学習効果を高めるためのフォローを実施しましょう。

また効果測定は重要です。研修終了時にはアンケートやレポートの提出を求めるなどして、目標達成度や課題を明確化し、PDCAサイクルを回して研修の改善につなげましょう。

オンライン研修ツールでできること

オンライン研修ツールはさまざまです。多数の教材や動画コンテンツを利用できるものや、オリジナル教材を利用できるもの、多彩な研修サポート機能を利用できるものなどがあります。ここでは、オンライン研修ツールの一般的な機能性を見ていきましょう。

多数の教材やコンテンツを利用できる

オンライン研修ツールによっては、サービスベンダー側で提供する教材や動画コンテンツなどを利用できます。例えばIT領域に特化してシステム開発やプログラミング言語などをレベル別に学べるもの、ビジネスマナーから各種カテゴリの講座を幅広く学べるもの、新入社員・中堅社員・管理職など階層別のコースを用意するものなどです。

自社のニーズに合ったコンテンツやコースが用意されたサービスを選べば、内製の手間やコストを抑え、効率的にオンライン研修を実施できます。

オリジナル教材を利用できる

オンライン研修ツールによってはオリジナル教材の作成と配信にも対応しています。サポート機能が充実したツールなら、PDFファイル・PowerPointなどの資料や動画をアップロードし、自動的にオリジナルコンテンツへ変換可能です。

動画コンテンツの作成機能を応用すれば、現場の作業手順などをスマホで撮影して、手間をかけずに実践的な社内ノウハウを共有することもできます。

研修のサポート機能が利用できる

オンライン研修ツールは、以下のような各種サポート機能も利用できます。

- コンテンツ受講機能:PCやスマホからシステムにアクセスして、いつでもどこからでも研修を受講できる機能。倍速再生・リジューム再生などに対応するツールも

- 受講管理機能:受講状況やテスト結果の一覧表示、再受講や再試験のリマインド機能など

- 受講促進機能:教材・動画コンテンツ・コースなどに「いいね」やコメントをつけるなど、コミュニケーションを活性化できる交流機能

オンライン研修ツールの選び方【ケース別】

オンライン研修ツールはニーズによって向き不向きがあるため、目的に適うものを選ぶことが大切です。例えばコンテンツ量に強みのあるツールもあれば、情報セキュリティなど特定分野に特化したもの、オリジナル教材関連のサポート機能に優れたものもあります。ここでは、オンライン研修ツールの選び方を3つのケース別に見ていきましょう。

多様なコンテンツを受講させたい場合

受講させたい内容が多岐にわたったり、受講者層が広かったりする場合、汎用性の高いオンライン研修ツールが向いています。例えば、定額制で数千本の動画コンテンツを視聴し放題、数百本の研修コースを受講し放題といったタイプのツールです。

幅広いカテゴリからニーズに合ったコンテンツを選択でき、階層別教育にも対応できる他、福利厚生の一環として自学自習のサポートにも活用できます。ただし特定分野の深掘りには向かない場合もあるでしょう。

特定の研修を受講させたい場合

特定の研修をスポット的に受講させたい場合は、必須研修の受講に適しているオンライン研修ツールをおすすめします。例えば情報セキュリティ・コンプライアンス・ハラスメントなどの研修コンテンツに強みのあるツールです。

法改正情報の随時アップデートやサイバー攻撃の擬似体験など、専門性の高い研修ニーズにも対応できます。汎用性の高いオンライン研修ツールとの併用・使い分けも考えられるでしょう。

自社教材をオンライン化したい場合

自社教材をオンライン化したい場合は、教材作成や管理機能に優れているオンライン研修ツールを検討しましょう。例えばPDFファイルやPowerPointをそのまま教材として登録・配信できたり、音声・映像・テロップ・動作アニメーションも簡単に追加できたりするツールです。

学習履歴の収集・蓄積・解析や各受講者への教材レコメンド機能、メッセージ・一括メール配信などのコミュニケーション機能やストレスチェックテスト機能など、運用の視点でも利点のあるツールを選ぶと良いでしょう。

まとめ

低コストで時間・場所を問わないオンライン研修は、人材育成のさまざまな悩みを解決可能です。しかし非対面式には受講者のモチベーション維持に懸念があり、専門性の高い領域になるとコンテンツの内製が難しい場合もあるでしょう。

こういった場合、高品質な既成コンテンツを利用できる、受講者サポートにも強みのあるオンライン研修サービスがおすすめです。自社リソースでは対応しにくいIT領域も、ハンズオン型かつ現役エンジニアによるメンター制度のあるサービスなら、モチベーションを維持して効率的に実践力を鍛えられます。

テックアカデミーIT研修のご紹介

テックアカデミー(TechAcademy)は、日本e-Learning大賞プログラミング教育特別部門賞を受賞している、オンラインIT研修です。

技術スキルのみ学ぶのではなく、「主体的に考える力」「質問力」と言った学びに向かう姿勢の獲得を大切にしており、「未経験者でも自走できるエンジニアへ」成長させることを目指します。

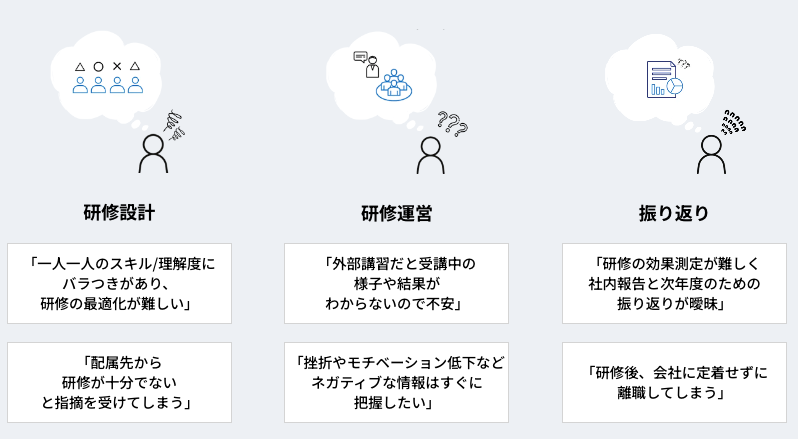

研修でこんなお悩みはありませんか?

人材育成のご担当者様にお聞きすると、

- 研修設計時に関するお悩み

- 研修運営中に関するお悩み

- 研修後の振り返りに関するお悩み

上記のような悩みを抱えている企業様が多くいらっしゃいます。

これらの人材育成に関するお悩みを、テックアカデミーは解決いたします。

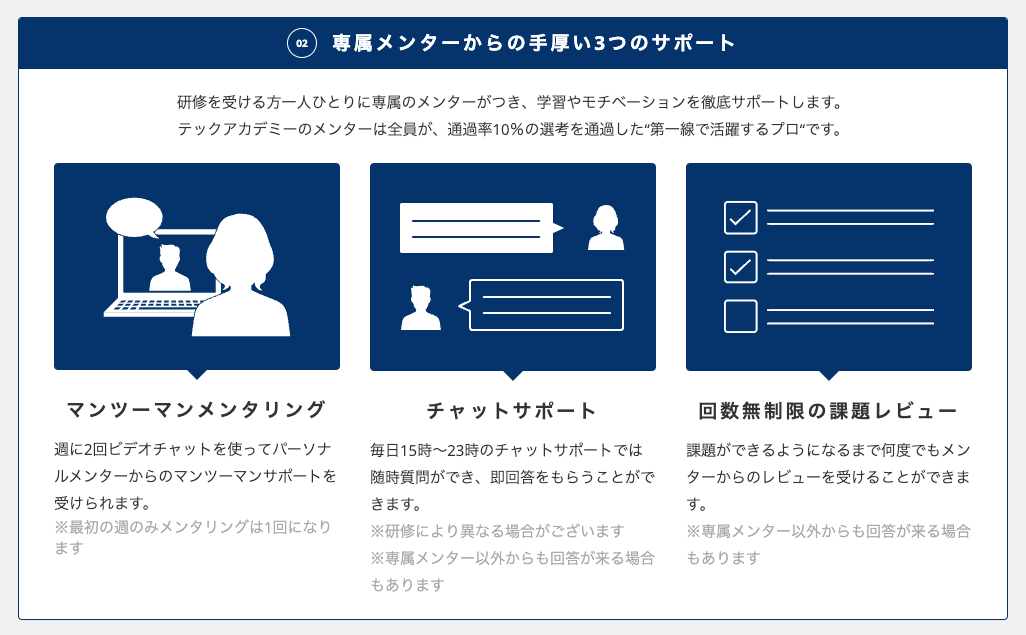

離脱者を出さない!マンツーマンによる徹底サポート

受講生一人一人にメンターが付き、その方の理解度に合わせたサポートを行います。

集合型研修では拾いきれない、未経験者が学習時に感じる「不安」や「挫折」を確実に解消いたします。

進捗の速い受講生には、配属後の活躍を見据えた指導も行います。

研修効果の可視化が難しく、配属先と振り返りができない

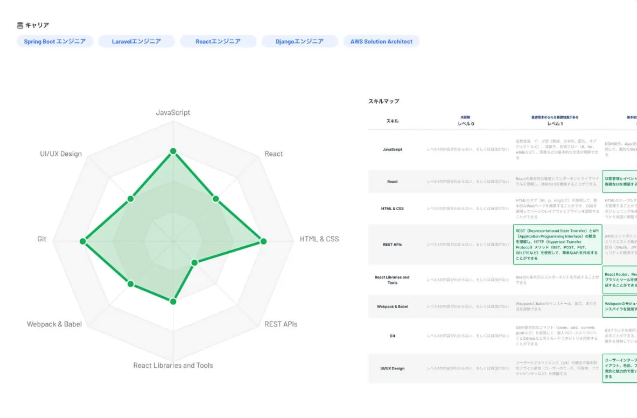

研修を実施した結果、スキル・性格面がどのように成長したのか?振り返りに必要な情報を、受講評価レポートと、スキルチェックツールで一人一人を可視化いたします。

受講中の進捗や、担当メンターとのメンタリング内容を確認できるマネジメントシステムもございますので、研修中の様子もモニタリングすることが可能です。

配属先が求めるエンジニアを育てるなら、テックアカデミー

テックアカデミーではこれまで900社以上でエンジニア・IT人材の育成をサポートして参りました。

資料請求はもちろん、IT人材の育成に関するお悩みの相談会も行っておりますので、まずはお気軽にホームページをご覧くださいませ。

テックアカデミーIT研修

お電話でのお問い合わせ 03-6822-9093 (平日10:00~18:00)