研修の振り返りは必要?理由や目的、効率的な振り返り方法を解説

研修は社員や企業の成長を目的として実施するため、「研修すること」自体が目的にならないよう、振り返りをすることが重要です。研修の振り返りの必要性や目的、方法が知りたい方もいるのではないでしょうか。

研修の効率的な振り返り方を理解することで、今後の研修計画をブラッシュアップできます。振り返りの具体的な方法や注意点を知り、長期的スパンで研修の成功を目指しましょう。この記事では、研修の振り返りの必要性や目的、効果的な方法を紹介します。

目次

研修の振り返りとは?

研修は社員が知識やスキルを身に付けることを想定して実施しますが、長期的スパンで考えると、社員や企業の成長につなげることが重要です。研修と振り返りはセットで実施し、研修効果を高める努力が求められます。まずは研修の振り返りとは何か、必要性や実施のタイミングを見ていきましょう。

研修の振り返りは何をするの?

振り返りは、新人研修のような各種研修とセットで行われる活動です。受講者が回答したアンケートや作成したレポート、プレゼンテーションを用い、受講者と管理者がコミュニケーションを取りつつ、受講者による自己分析や管理者による効果測定を実施します。

受講者の研修に対する満足度や知識・スキルの習熟度、モチベーションや意欲が把握可能です。また、受講者の職場における態度や行動の変化、研修の業績への貢献度や投資効果も分析できます。

研修の振り返りは必要?

研修は社員や企業の成長を目的として実施します。しかし、研修の振り返りをしないと、どの程度の効果があったか分かりません。したがって、受講者・企業双方にとって欠かせない活動です。

受講者は、振り返りによって知識が定着しやすくなり、学んだことを今後どう生かすかといった課題や目標を具体化できます。管理者にとっては、研修の効果を定量的・定性的に把握し、今後の研修の改善や適切なフォローアップにつなげるために必要です。

研修の振り返りはいつ行うのが適切?

研修の振り返りは、研修期間中と期間後に行います。研修中は毎日振り返りが必要です。日々の成果を振り返ることで、学んだことや分からないこと、どのように仕事に生かすか、受講者自身がより深く把握できます。

研修が終了したら、一定期間後に振り返りましょう。研修内容が実務にどのように影響するか、実際に現場に立ってみないと分かりません。学んだ知識やスキルを実務に生かせているか、不足している知識やスキルは何か、研修期間後に確認します。

研修後に振り返りをする目的や理由は?

研修はただ漫然と実施するだけでは十分な効果を望めません。振り返りをすることで、研修内容のより深い理解や定着率の向上が期待できます。また、研修効果の測定や研修計画のブラッシュアップという意味でも、適切な振り返りが必要です。ここでは、研修後の振り返りの目的や理由について解説します。

学習成果の定着

企業は実務を想定して研修のカリキュラムを設計し、受講者は研修期間中にさまざまな知識やスキルを学びます。学習の理解度は受講者によってばらつきがあり、学んだことが実務で生かせるかどうかは実際に現場に立たないと分かりません。

研修の振り返りは、受講者が学習内容を定着させるために重要です。研修でインプットした内容を振り返りながらアウトプットすることで、知識やスキルを学ぶ必要性や理解が不足している部分が見えやすくなります。研修内容のより深い理解や定着率の向上につながるでしょう。

研修効果測定

研修には新入社員の早期戦力化やスキルレベルの底上げによる生産性向上といった目的や目標があり、研修効果の測定のために振り返りは必須です。

当初の目的や目標が達成されたか、研修前後、あるいは前年度と比較分析します。このプロセスがなければ、研修の意味や価値を証明できません。効果測定と分析により、研修が受講者や企業の成長につながったか、組織目標の達成に寄与したかを見極めます。

今後行う研修の方向性を明確にできる

研修は一度で終わりではありません。研修の後にはフォローアップ研修があり、新人研修は採用があるたびに毎回実施します。

したがって、振り返りの結果から研修計画のブラッシュアップが必要です。例えば、「カリキュラムや研修スタイルは適切だったか」「担当講師の質は要求を満たしていたか」「受講者と管理者のコミュニケーションは十分だったか」といった点を精査します。得られた知見から人材育成のノウハウを洗練した研修の仕組みが企業の財産となるでしょう。

実際に研修の振り返りをしてみよう

研修の振り返りにはアンケートやレポートなどいくつかの方法があり、目的によって使い分けます。それぞれの方法に適したタイミングや目的があるため、複数の方法を組み合わせるのも効果的です。ここでは、振り返りの具体的な方法について解説します。

研修の振り返りにおすすめの方法

受講者による振り返りによく利用されるのは、アンケートやレポートです。アンケートは受講者・管理者双方にとって最も手軽な方法で、研修期間中だけでなく期間後も活用できます。より詳細な振り返りがしたい場合、レポートが効果的です。自由記入欄を設けることで、より深いアウトプットが期待できます。

研修期間後のフォローアップ研修では、プレゼンテーションによる振り返りもよいでしょう。発表の場を設けることで、より深い洞察と共にビジネススキルの習得や発揮が見込めます。

アンケートと似た振り返り方法として、インタビューもあります。質問事項はアンケートと同じでも、発話とコミュニケーションにより密度の高いアウトプットが可能です。

研修の振り返りをする際に必要な項目

研修の振り返りに必要な項目は、フレームワークを用いて論理的に設定することが大切です。有名なPDCAサイクルの他、KPTやYWTも循環的な内省に効果的でよく利用されます。

- PDCA:P(Plan)は目的や目標の計画、D(Do)は実際に行動(学習)した内容、C(Check)は計画と行動を照らし合わせた客観的な評価、A(Action)は客観的評価から導き出した改善や対策のネクストアクション

- KPT:K(Keep)は良かったことや継続したいこと、P(Problem)はうまくいかなかったことや問題点、T(Try)はKとPから導き出したネクストアクション

- YWT:Y(やったこと)は研修で取り組んだこと、W(分かったこと)はYにより学んだことや気付いたこと、T(次にやること)はWの学びから導き出した継続することや改善すること

研修の振り返り「アンケート編」

アンケートは最も一般的な研修の振り返り方法です。管理者があらかじめ質問項目を設定し、研修期間中や研修後に受講者が回答します。

アンケートのフォーマットは、1行〜2行で回答できる質問を10項目程度にまとめるのがおすすめです。具体的には、「目標達成度」「学んだことをどう生かすか」「学んだことを生かすためにはどうすべきか」といった項目が挙げられます。

研修を行うこと自体が目標とならないように、学習成果を自己分析する項目が必要です。「どう生かすか」に対しては、どの知識やスキルがどのような業務に生かせるか、具体的に記載しましょう。「どうすべきか」という質問には、チームワークの取り方や不足する知識やスキルを埋めるための学習計画を考えて答える必要があります。

研修の振り返り「レポート編」

アンケートは簡単な振り返り方法ですが、受講者が回答に慣れてしまい、有効な振り返りとならない場合もあります。より深い内省を促すのであれば、レポートがおすすめです。

記載項目には、所属部署・氏名・テーマ・講師名・内容・感想が挙げられます。特に重要なのは研修内容や感想です。研修内容を順序立てて言語化することで、学習の理解度を把握できます。感想からは受講者が考える課題や目標、改善点が分かるでしょう。

ただし、研修内容は学習要素の羅列になると効果が測定できず、感想も良かった点を挙げるだけになる恐れがあります。自由記入欄の書き方も事前にブリーフィングしておくと、フレームワークを活用したレポート作成、ロジカルシンキングや報告書作成のビジネススキルを磨く効果も期待できます。

研修の振り返り「プレゼンテーション編」

研修後のフォローアップ研修には、プレゼンテーションによる振り返りが効果的です。PowerPointといったソフトを利用してレポート内容をまとめ、管理者の前で個人またはチーム内のグループ単位でプレゼンテーションします。

発表する内容は、研修内容を実務で生かした事例や研修前後で自身に起こった変化、今後の課題や目指す人物像です。研修後1年や2年で何が変わったか、実績と共に発表する場合もあります。

事前に研修後にはプレゼンテーションがあるという説明をしておけば、目標設定や課題への打ち込み方にも良い影響を及ぼすでしょう。資料作成能力やコミュニケーション能力など、ビジネススキルの向上も期待できます。

研修の振り返り「インタビュー編」

インタビューが他の振り返り方法と大きく異なる点は、管理者からの質問に受講者がリアルタイムで答えるという点です。アンケートやプレゼンテーションのような推敲の時間がないため、よりリアリティのある声を引き出せるでしょう。研修後の配属先での行動観察を踏まえ、個々の質問内容を変えることも可能です。

インタビューでは研修における気付きや学び、研修前後の気持ちや行動の変化をヒアリングします。実務に関する悩みが聞ければ、モチベーション維持のための施策が検討しやすくなり、離職防止につながるのもメリットです。

ただし、受講者は本音で答えるとは限らないため、他の振り返り方法と併せて実施して回答内容を擦り合わせましょう。

研修の振り返りを行う際の注意点

研修について自己分析する中で、受講者はネガティブな思考に陥ることがあるため、振り返りには心構えが重要です。企業がブリーフィングやヒアリング時に注意したい点でもあります。ここでは、受講者が振り返りの際に抱えやすい悩みと対策について見ていきましょう。

客観性を意識する

誰しも研修中に分からないことや研修後に失敗することはあるため、現状に気付き、目標に向けて改善するためにも振り返りは必要です。しかし、振り返りが主観的だとネガティブに考え過ぎることもあります。分からないことや失敗も客観的な事実として捉え、正確に振り返ることを意識しましょう。

反省はよいが、自分を責めるだけで終わりにしない

研修は社員や企業の成長のために実施するものです。教育した社員が離脱しては企業の成長につながらず、研修が裏目に出たといえるでしょう。自己分析の結果、失敗を反省するのはよいものの、自身を責めることは求められていません。批判的思考能力は重要ですが、反省はあくまでネクストアクションにつなげるためのプロセスです。

今後をイメージして行う

振り返りにはPDCAといったフレームワークを用いることから分かる通り、循環的な成長を想定した取り組みです。一時的な改善ではなく、さらに課題を導き出し、次のステップにつなげます。

重要なのは、長期的スパンで目標を設定し、それに向けたプロセスの中にあると自覚することです。キャリアパスや今後どのような人物になりたいかを具体的にイメージし、目標に向けた成長の過程として振り返りを行いましょう。

まとめ

研修は社員や企業の成長のための取り組みです。「研修を行うこと」自体が目的になり、漫然と学習を提供するだけでは失敗といえるでしょう。重要となるのは、研修の振り返りです。目標に向けた循環的な改善を想定し、受講者と企業それぞれが研修効果を分析して改善計画を立案・実行します。

研修と振り返りは長期的な取り組みとなるため、メンター制度やフォローアップ制度が充実し、研修計画のブラッシュアップに対応できる研修企業を選択しましょう。

テックアカデミーIT研修のご紹介

テックアカデミー(TechAcademy)は、日本e-Learning大賞プログラミング教育特別部門賞を受賞している、オンラインIT研修です。

技術スキルのみ学ぶのではなく、「主体的に考える力」「質問力」と言った学びに向かう姿勢の獲得を大切にしており、「未経験者でも自走できるエンジニアへ」成長させることを目指します。

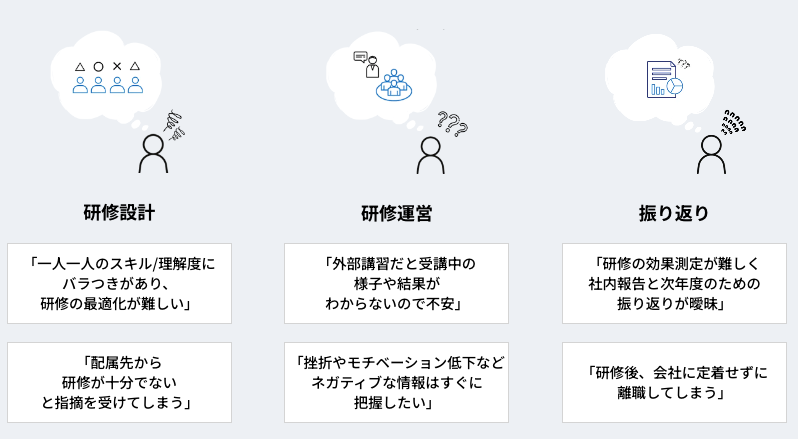

研修でこんなお悩みはありませんか?

人材育成のご担当者様にお聞きすると、

- 研修設計時に関するお悩み

- 研修運営中に関するお悩み

- 研修後の振り返りに関するお悩み

上記のような悩みを抱えている企業様が多くいらっしゃいます。

これらの人材育成に関するお悩みを、テックアカデミーは解決いたします。

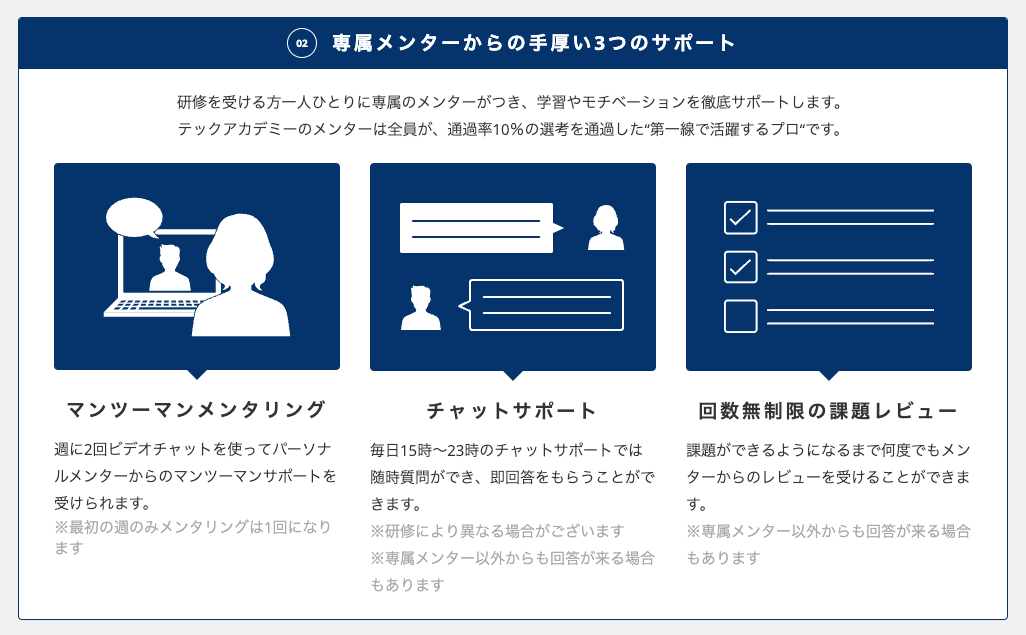

離脱者を出さない!マンツーマンによる徹底サポート

受講生一人一人にメンターが付き、その方の理解度に合わせたサポートを行います。

集合型研修では拾いきれない、未経験者が学習時に感じる「不安」や「挫折」を確実に解消いたします。

進捗の速い受講生には、配属後の活躍を見据えた指導も行います。

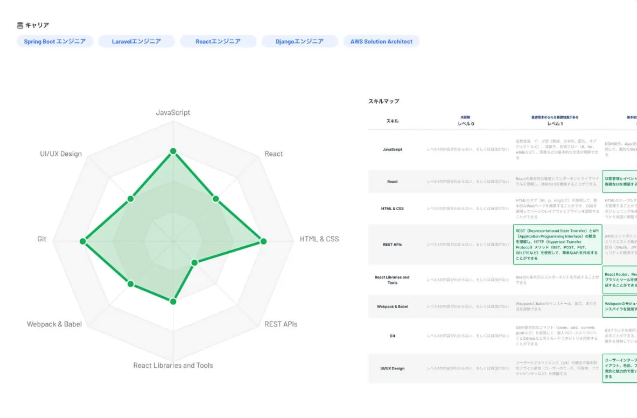

研修効果の可視化が難しく、配属先と振り返りができない

研修を実施した結果、スキル・性格面がどのように成長したのか?振り返りに必要な情報を、受講評価レポートと、スキルチェックツールで一人一人を可視化いたします。

受講中の進捗や、担当メンターとのメンタリング内容を確認できるマネジメントシステムもございますので、研修中の様子もモニタリングすることが可能です。

配属先が求めるエンジニアを育てるなら、テックアカデミー

テックアカデミーではこれまで900社以上でエンジニア・IT人材の育成をサポートして参りました。

資料請求はもちろん、IT人材の育成に関するお悩みの相談会も行っておりますので、まずはお気軽にホームページをご覧くださいませ。

テックアカデミーIT研修

お電話でのお問い合わせ 03-6822-9093 (平日10:00~18:00)