【事例あり】社内研修とは?目的・種類や研修の作り方・進め方

人事・研修担当者向けに社内研修の目的、必要性、OJTとOFF-JTの違いや作り方について解説します。社外研修を導入後に社内で研修の運営を行っている事例も紹介しますので、研修の進め方を知りたい方も参考にしてください。

社内の業務効率化を目的に、研修の実施を検討している方もいるのではないでしょうか。社内研修を実施することで教育体制が整備され、社員のスキルアップが狙えます。一方、研修の実施方法が分からず困っている方もいるかもしれません。

この記事では、社内研修の目的・種類や作り方・進め方を解説します。社内研修の具体的な実施方法を知りたい方にも参考となる内容です。

目次

- 社内研修とは

- 社外研修と比べたときの社内研修のメリット・デメリット

- 社内研修と社外研修はどう使い分ける?

- 社内研修にはどんな種類がある?

- 社内研修の作り方・実施する流れ

- 社外研修実施後の社内研修の事例

- まとめ

社内研修とは

受講社員よりも立場が上の役員・上司、先輩といった社内の人間が講師を担当する研修を「社内研修」と呼びます。一方、社外の専門家や特定分野のプロフェッショナルから教わる研修が「社外研修」です。ここでは、社内研修の概要と目的、重要性について解説します。

社内研修の目的

社内研修の主な目的は3つあります。いずれも自社を成長させる上で欠かせない要素です。

- 企業理念や事業内容への理解を深める

- (一般的なビジネス・PCのスキルというよりは)現場ですぐに役立つスキルや知識を習得する

- 社員同士(同期・先輩)のコミュニケーションを図る

社内研修では、企業が目指すビジョンや与えられたミッション、事業の方針を改めて社員に共有します。自社に対する理解が深まるほど日々の業務に対する姿勢が変化し、現場で役立つノウハウが身に付きやすくなるためです。

研修を通じて社員同士の連携も強化できます。普段業務上で関わりの少ない別部署の社員との交流も生まれ、社内全体で良好な人間関係が形成できれば、業務にも良い影響を与えるでしょう。

社内研修と社外研修の違い

社内人材が講師や指導者となって行う社内研修に対し、社外研修は社外の専門家を講師として招くなど、研修の一部または全部を外部委託するものです。社内リソースでは対応が難しい、社内にノウハウがない分野の専門知識・スキルについての研修に活用されます。

社内研修と社外研修は実施可能なカリキュラムが異なるため、適宜使い分けることが大切です。

社内研修の重要性・必要性

企業は、社員一人ひとりの成長を期待し、人材育成を行います。社員も責任ある業務に携わる中で給与アップや昇格を目指して、能力向上に励むでしょう。企業と社員は互いを尊重してこそ、持続可能な関係を構築できます。

社内研修の重要性や必要性は「企業のビジョン・ミッションの共有」「社員のスキルアップ」の2つです。研修を通じて企業のビジョン・ミッションを理解することで、社員のスキルアップも価値あるものになります。

社外研修と比べたときの社内研修のメリット・デメリット

社内研修の準備中に懸念点がいくつも浮き彫りになることがあります。自社の状況次第では、社外研修の導入も視野に入れることをおすすめします。社内研修と社外研修のメリット・デメリットを比べた上で、どちらを選ぶか検討するとよいでしょう。ここでは、社外研修と比較した社内研修のメリット・デメリットを紹介します。

メリット1.自社オリジナルの研修ができる

研修を社内で行う場合は自社業務に最適化したカリキュラムが組めるため、自由度の高い教育が可能です。業務要件や必要なスキル別にプログラムを用意すれば、社員の習熟度によって研修内容をカスタマイズできます。自社オリジナル研修としてコンテンツを残せるのも魅力と言えるでしょう。

メリット2.社員のスキル向上や意識統一に役立つ

社内研修は、社員のスキル向上が大きな目的のひとつです。社員と講師が一体となって取り組むことで、研修成果を最大化できます。自社事業への理解が深まり帰属意識の向上が期待できるだけでなく、連携を取る中で社員同士の意識が統一され、社内のコミュニケーションの活発化にもつながります。

チーム間や部署間の交流を深め連携を強化することで、生産性向上や組織風土の改善、イノベーション創出につながることもポイントです。

メリット3.調整・準備は社内で進められる

社内研修は、研修内容の調整や教材の準備を社内で進めます。自社独自の業務フローや知識を要する場合、適宜内容の微調整が必要です。しかし既存のパッケージ化された研修ではカバーしきれないことが多く、融通が利かないケースもあるでしょう。社内研修であれば自由に調整し、入念な準備のもとで実施できるのがメリットです。

デメリット1.新しい知見を広げづらい

社内研修だけでは、新たな知識やノウハウの習得が難しい傾向があります。毎年同様のプログラムの場合、リニューアルしない限りは内容に変化がないためです。社外研修を参考に研修のバリエーションを増やしながらカリキュラムを作りましょう。特に変化の激しい業界やトレンドに影響を受ける領域は留意が必要です。

デメリット2.社員のモチベーション維持が難しい

社員のモチベーションを維持しづらいのが社内研修のデメリットです。講師が社内の人間で共に学ぶのがよく知る同僚という普段の職場と同じ環境で研修を受けるケースが多いため、緊張感を保つのが難しい傾向があります。受講社員の集中が途切れないように、確認テストやディスカッションといったプログラムを導入しましょう。

デメリット3.担当者の負担が増える

社内研修は、講師だけでなく実施までの準備も社員が担当します。人事担当者であっても研修業務のみに注力するのは難しいため、通常業務と並行して準備を進めなければなりません。担当者の業務範囲が広がることで、負担が増えるリスクに注意しましょう。「複数人で運用する」「業務量を調整する」といった配慮が欠かせません。

実務能力の高い社員が講師としても優秀とは限りません。人材によって指導能力に差があることに留意が必要です。

社内研修と社外研修はどう使い分ける?

研修の内製と外部委託にはそれぞれメリットがあります。自社に最適な研修を導入し、社員と企業の成長を図りましょう。ただし、どのような使い分けが適切か判断に迷うことがあるかもしれません。ここでは、社内研修と社外研修の使い分けについて解説します。

事業理解がより深まる社内研修

社内で実施すると高い効果が期待できる研修には、新入社員研修と中途社員研修があります。新入社員研修で学ぶのは、ビジネスマナーや通常業務のレクチャー、資料作成の手順といった基礎的な内容です。

中途社員研修の場合、セキュリティ教育やマネジメントスキル養成が含まれます。自社の将来を担う人材がスキルアップするようにプログラムを調整することが重要です。

いずれの研修も、一部だけ外部のプログラムを利用する選択肢があります。自社に最適な教育環境を整備する上でも、カリキュラムを柔軟に組み替えるのがおすすめです。

汎用性の高さが強みの社外研修

社外で受講すると高い効果が期待できる研修には、IT研修や中堅社員研修、管理職研修があります。近年では、オンライン化や業務の自動化が進んでいるため、社員のITスキル向上が欠かせません。IT研修を導入して社員のスキルやリテラシーを高めましょう。特にITの進化は早いので最新技術やトレンドのキャッチアップは大切です。

一定の経験を積んでいる社員には、中堅社員研修と管理職研修がおすすめです。自社の業務を管理する人材を育成すれば、社内業務の効率化が実現します。昇格候補の社員には積極的に受講を促しましょう。

社内研修にはどんな種類がある?

社内研修は「OJT」または「OFF-JT」として実施することが一般的です。また内容や対象の違いで「階層別研修」「職種別研修」「テーマ別研修」といった分類方法もあります。ここでは、社内研修の種類や特徴を見ていきましょう。

実施場所・時間別の研修

社内研修は実施場所・時間によってOJTとOFF-JTに分類されます。

【OJT研修】

実際の業務を通じて指導して知識・スキルを習得させる教育訓練です。新入社員を早期戦力化するために多くの企業で採用されており、一般的にマンツーマン指導により実施されます。

【OFF-JT研修】

OJTとは異なり、研修のための時間・場所を別途設定し、職場を離れて行う教育訓練です。座学やグループディスカッション、合宿形式など、実施形式はさまざまです。汎用的な知識・スキルはOFF-JTで、職場固有の知識・スキルはOJTで教育するなどの使い分けがされます。

研修内容・対象別の研修

社内研修は内容や対象によって「階層別研修」「職種別研修」「テーマ別研修」として分類する方法もあります。

【階層別研修】

階層別研修とは、新入社員・若手社員・管理職・経営層など、組織内の階層によって対象を区別した研修です。各階層で求められる知識・スキルや責任などは異なるため、階層に合わせた研修は有用です。

【職種別研修】

職種別研修とは、営業・人事・経理・エンジニアなど、職種によって対象を区別した研修です。職種によっては対象をさらに細分化し、エンジニア向け研修を新人エンジニア・中堅エンジニアなどの階層別に分けたり、Javaエンジニア・AIエンジニアなど運用スキル別に分けたりします。

【テーマ別研修】

テーマ別研修とは、研修内容をテーマで区別し、特定領域における専門的な知識・スキルを教育する研修です。例えば以下のようなものがあります。

- 思考系:ロジカルシンキング、クリティカルシンキングなど

- マネジメント系:リーダーシップ、プロジェクトマネジメントなど

- IT系:Excel、DX、Pythonプログラミングなど

社内研修の作り方・実施する流れ

社内研修を実施するには、まず人材育成の目的を明確化することが必要です。自社が抱える課題の分析も踏まえて最適な研修方法を決め、カリキュラムやスケジュールを決定します。また実施前に事前準備やアフターサポートも十分に検討することが大切です。

1.人材育成の目的を明確にする

まずは、自社の人材育成の目的を確認することから始めましょう。人材を育てることは組織を育てることにつながるため、人材育成の目的は経営戦略上の目的と一致させることが重要です。

例えば、営業部門に配属する新人を早期戦力化し、営業組織全体の売上の向上につなげることが目的だとします。この場合、新人をいつまでに独り立ちさせるかというタイミングを明確化し、売上を何%向上させるかという売上目標の具体的な数値を設定するなど、ゴールを数値化することが大切です。

これらの数値が全体計画の立案・実施・評価・改善といった一連のプロセスにおける指針となります。

2.課題を見つける

目的が決まったら、業務内容やスタッフを分析して課題を見つけます。「何を充足すれば改善するか」「誰に対して研修を実施するか」など、課題を細かくチェックすることが重要です。現在の状態と理想の状態に分けて考えると分かりやすいでしょう。

- 現在の状態:新入社員が1人だとどのように営業すればよいか分からない

- 理想の状態:ターゲッティングからクロージングまで、セールスプロセスの全体像を教える

理想に到達するまでの課題を研修で埋めるのが目的です。現状とゴールを先に設定することで、改善点が見えてくるでしょう。

3.研修方法を決める

組織と個人の課題を勘案し、最適な研修方法を決めることも重要です。ひとつの研修手法にこだわるのではなく、複数の手法の組み合わせも検討しましょう。

例えば教育すべき知識・スキルが職種固有のものか否かで、OJTとOFF-JTを分けます。現場の負担など自社リソースで現実的に対応可能な範囲も考慮して、研修テーマによっては外部研修を取り入れることも大切です。継続的な学習が必要な領域なら、スキマ時間に学習を進めやすいオンライン研修がおすすめです。

4.研修の計画・スケジュールを考える

自社の課題を共有できたら、研修計画に落とし込みます。

- 研修の目標・ゴール

- 研修の実施方法・カリキュラム

- 時期・日数・時間

- 終了後のフォローや評価

時期や日数を考慮しつつ、カリキュラムを作成しましょう。研修後は受講社員のフォローも欠かせません。業務のパフォーマンスを見ながら研修の成果を確認します。社員がスムーズに業務をこなせるように、必要に応じて面談を実施し、業務をサポートするのが重要です。

5.研修を実施し効果測定をする

研修効果を高めるには、研修内容自体よりも、研修前後の準備・評価・フォローが重要です。研修は実施すること自体が目的ではありません。

研修の実施目的を周知して研修対象者および現場の理解を得ておくなどの事前準備、研修後の評価やアンケートによる効果測定およびアフターフォローが重要です。研修後には定期的に振り返りの時間を設け、必要に応じてフォローアップ研修を実施しましょう。

社外研修実施後の社内研修の事例

キリンホールディングス株式会社のDX戦略推進室は、簡単なアプリは社内開発できるようになり、外部委託する際にはベンダーと対等な議論ができるようになりたいというニーズを抱えていました。

そこでテックアカデミーの「iPhoneアプリ Swift研修」の受講を決定します。業務と並行して160時間程の学習をこなす中で、チャットや週2回30分の定期的なメンタリングを通じ、疑問を解決できました。最終的に心拍数可視化アプリを制作でき、アプリ開発にどれくらいの期間・工数がかかるかを、肌感覚で理解できるようになったようです。

「自走できるエンジニア」を目指した研修を修了し、今後は若手メンバーでアジャイル開発を牽引していくことを予定しています。社外研修はスキルアップだけではなく、研修終了後の業務への姿勢や考え方に影響があることもポイントです。

関連記事▶テックアカデミーDX研修導入事例 – キリンホールディングス株式会社様

https://magazine-hr.techacademy.jp/biz/hrmagazine/3409/

まとめ

社内研修の目的は、社員のスキル向上や社員同士の関係性を深めることです。社外研修と比較すると、「自社オリジナルの研修ができる」「受講社員の意識統一ができる」「研修内容やスケジュールを調整しやすい」といったメリットがあります。

社内研修と社外研修は、状況や内容によって使い分けることがポイントです。社外研修は現役のプロフェッショナルによるきめ細やかなマンツーマン指導なども利用でき、自社リソースでは難しい研修ニーズにも柔軟に対応できます。自社にとって研修効果を最大化できる手法を採用しましょう。

テックアカデミーIT研修のご紹介

テックアカデミー(TechAcademy)は、日本e-Learning大賞プログラミング教育特別部門賞を受賞している、オンラインIT研修です。

技術スキルのみ学ぶのではなく、「主体的に考える力」「質問力」と言った学びに向かう姿勢の獲得を大切にしており、「未経験者でも自走できるエンジニアへ」成長させることを目指します。

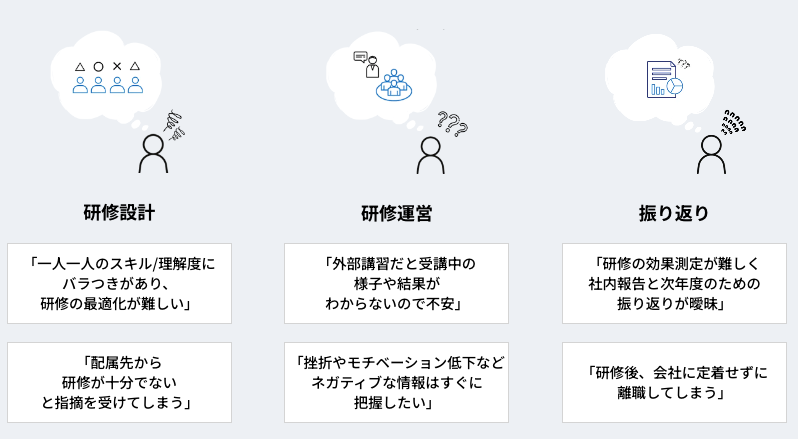

研修でこんなお悩みはありませんか?

人材育成のご担当者様にお聞きすると、

- 研修設計時に関するお悩み

- 研修運営中に関するお悩み

- 研修後の振り返りに関するお悩み

上記のような悩みを抱えている企業様が多くいらっしゃいます。

これらの人材育成に関するお悩みを、テックアカデミーは解決いたします。

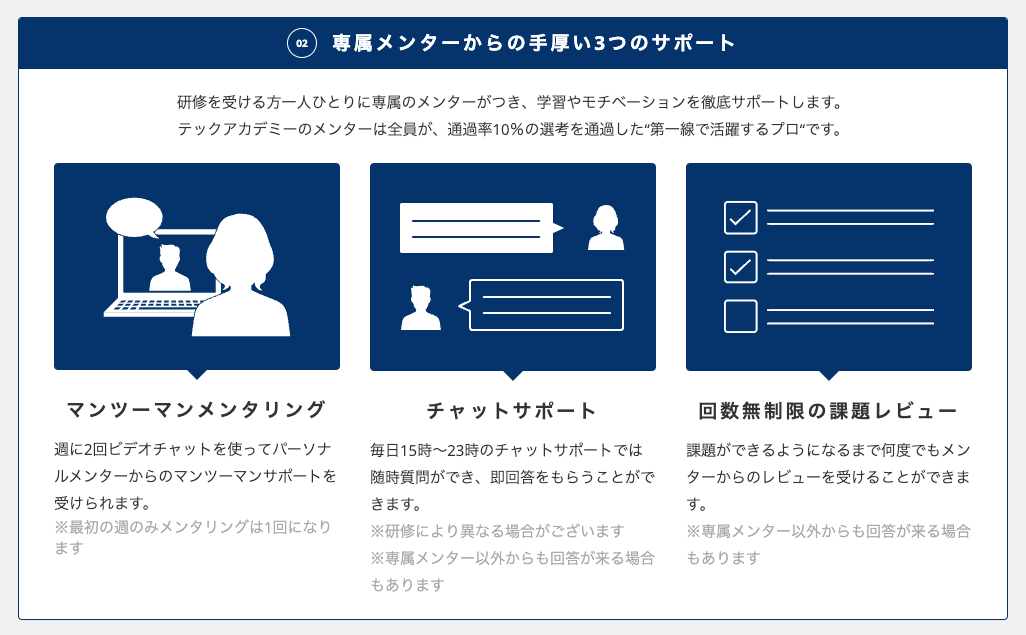

離脱者を出さない!マンツーマンによる徹底サポート

受講生一人一人にメンターが付き、その方の理解度に合わせたサポートを行います。

集合型研修では拾いきれない、未経験者が学習時に感じる「不安」や「挫折」を確実に解消いたします。

進捗の速い受講生には、配属後の活躍を見据えた指導も行います。

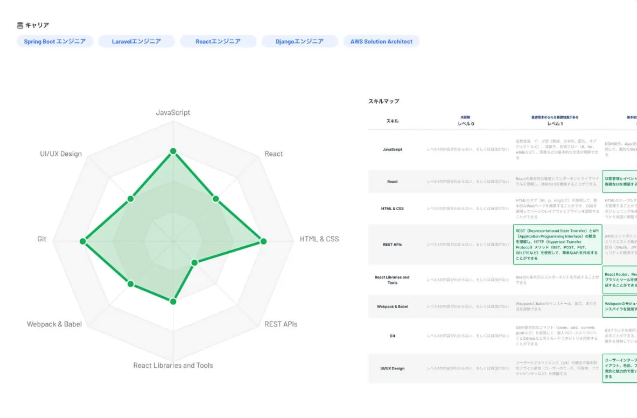

研修効果の可視化が難しく、配属先と振り返りができない

研修を実施した結果、スキル・性格面がどのように成長したのか?振り返りに必要な情報を、受講評価レポートと、スキルチェックツールで一人一人を可視化いたします。

受講中の進捗や、担当メンターとのメンタリング内容を確認できるマネジメントシステムもございますので、研修中の様子もモニタリングすることが可能です。

配属先が求めるエンジニアを育てるなら、テックアカデミー

テックアカデミーではこれまで900社以上でエンジニア・IT人材の育成をサポートして参りました。

資料請求はもちろん、IT人材の育成に関するお悩みの相談会も行っておりますので、まずはお気軽にホームページをご覧くださいませ。

テックアカデミーIT研修

お電話でのお問い合わせ 03-6822-9093 (平日10:00~18:00)