受講生22名が全員完走。社員のデジタルIT力を高め、データAI活用プロジェクトの円滑化へ

JTBグループは、「交流創造事業」を事業ドメインとし、デジタル基盤の上に人の力を活かし、地域や組織の価値を共創し、人流や情報流、物流を生み出すことで、 人と人、人と地域、人と組織の出会いと共感をサステナブルにつくり続けることを目指しています。ここ数年は事業に貢献するアルゴリズム構築、運用の内製化を目指しており、対応できる社員の育成と外部からのキャリア採用の両輪で人材確保を進めているところです。

今回は中でも、データAIを活用したビジネス課題の解決策を推進しているデータインテリジェンスチームにおいて、全社共通のデータ分析基盤の構築、データガバナンス、デジタルIT人材の育成を担当されている小林様に話を伺いました。

課題

デジタルIT技術面で、パートナー企業とのコミュニケーションが円滑でなかった

データに基づく解釈や構造化して考えるスキルを持つ人材を増やしたかった

受講理由

メンター制度により初学者が最後まで学習を継続できる環境が整っていた

基礎的な内容が網羅されており、入門レベルとして適切な難易度だった

活用方法

データインテリジェンスチームへの新規配属者および、プロジェクトで協業することが多い事業部門からの選抜者に対する入門レベルの研修として導入

社内メンターと外部メンターを組み合わせたハイブリッド型の学習支援体制を構築した

効果・成果

新規配属者のOJTが以前よりスムーズに進行するようになった。

パートナー企業と協業する場面においても、コミュニケーションの質が向上した

目次

- デジタル時代に向けた、全社的な意識改革への第一歩

- メンター制度の存在が決め手、初学者が最後まで学び切れる環境があった

- マネジメントシステムで進捗を可視化し、適切なフォローアップを実現

- 業務と並行しながらも脱落者ゼロで完走、苦手意識の払拭もできた

デジタル時代に向けた、全社的な意識改革への第一歩

ーーデータAI活用を推進される中で、具体的にどのような課題に直面されていましたか?

小林さん:JTBではアルゴリズムをビジネスの中心に据えるというビジョンを立てており、データインテリジェンスチームにおいてはAIの業務実装、データ活用に取り組んでいます。具体的なところとしては、提供している旅行商品の価格設定を自動で行ったり、Webサイトにおけるレコメンド機能を設置したりといったプロジェクトです。

運用については内製化を目指していますが、開発はやはりパートナー企業さんとの協働プロジェクトになります。JTBは文系の出身が非常に多い会社で、エンジニア気質の方とは知識や考え方の違いが大きく、コミュニケーションがうまくいかない場面が散見されていました。

ーー社内の人材育成においては、どのような将来像を描いていらっしゃいましたか?

小林さん:弊社には、これまでの経験に基づいて課題を解決するという優れた能力を持つ社員が多くいます。しかし、これからの時代においては、データに基づく解釈や構造化して考えるスキルの重要性が増してくるでしょう。研修を通じて知識や思考法を身につけることで、将来的に自社内でのAIモデル構築・運用の内製化を推進する力になってほしいと考えています。これまで社内になかった分野を伸ばし、変化を受け入れる土壌を育てることで、JTB全体の競争力をさらに高めたいという思いがありました。

メンター制度の存在が決め手、初学者が最後まで学び切れる環境があった

ーー研修サービスを選定する際に、どのような過程がありましたか?

小林さん:まずは自分たちで実際に試してみることから始めました。サービスによって内容や難易度が異なるため、実際に使ってみないと分からない部分が大きいと考えたからです。特に動画を見るだけで終わるのではなく、実際にプログラムを書くなど手を動かして学習できるという点を重要視していました。また、カリキュラムの難易度についても重要な要素でした。難しすぎては挫折してしまいますし、簡単すぎては実践で役立つスキルが身につきません。そのバランスがちょうどいいサービスを探していました。

ーーテックアカデミーを選んだ決め手は何だったのでしょうか?

小林さん:最終的にTechAcademyを選んだ決め手は「メンターがつくブートキャンプ」という点でした。メンターの存在により、初学者が最後までくじけずに学習を続けられると考えたからです。定期的なメンタリングによって進捗状況を確認してもらえることは、挫折を防止するだけでなく、学習を継続する動機づけにもなります。また、講座の内容も難しすぎず簡単すぎず、入門としてちょうど良い難易度だと感じました。

マネジメントシステムで進捗を可視化し、適切なフォローアップを実現

ーー研修内容の組み立てにおいて、特に工夫された点は何でしょうか?

小林さん:PythonとAIの2コースをセットにして、12週間で修了できるように設計しました。一人あたり月40時間程度の学習時間を想定していましたが、実際に導入する前にカリキュラムの内容を確認させていただきたいとお願いしたところ、2週間ほど事前に開放していただけたのがありがたかったです。内容や進め方、フォロー体制などを十分に検討することができ、スケジュールの調整や使用ツールのカスタマイズにも柔軟に対応いただけました。

ーー研修期間中のフォロー体制について教えてください。

小林さん:研修を進めるにあたっては、マネジメントシステムを活用して各受講者の進捗を常時確認できる体制を整えました。遅れが見られる受講者に対しては、社内で設置したメンターから積極的にアプローチする形でフォローを行いました。テックアカデミーのメンターには前へ引っ張っていただき、社内メンターが後ろから支える。そんなテックアカデミーとの二人三脚の体制で研修を進めていきました。

メンタリングの設定は工夫を凝らし、2つのコースを同じメンターに依頼して一貫性のある指導を受けられるようにしました。また、オンラインのチャットサポートも組み合わせることによって、いつでも疑問を解消できる環境を構築できたことも学習を継続する上での大きな支えになったと感じています。こうした準備と実施体制により、文系出身者が多い中でも、プログラミングやAIへの理解を着実に深めていくことができました。

業務と並行しながらも脱落者ゼロで完走、苦手意識の払拭もできた

ーー研修期間を終えて、成果としてはいかがでしたか。

小林さん:今回の研修の目標であった「データAIの分野で活躍するための基礎的な知識、スキル、思考法を身につけること」について、十二分の成果が得られました。業務と並行しながらの研修だったので受講者は忙しかったと思いますが、22名の受講者全員、脱落者ゼロでやり抜くことができました。OJTをスムーズに進めていく入口の部分が確立できたと感じています。パートナー企業とのコミュニケーションにおいても、以前よりスムーズに進むようになりました。

ーー今後の展開も含めて、受講者の反応をどのように捉えていらっしゃいますか。

小林さん:始めた当初はプログラミングやモデルというものに苦手意識がある様子や、未知の分野に対する抵抗感が見られたのですが、講座を通じて「やってみたら意外とできた」という成功体験が得られて、苦手意識を払拭できているようでした。これからの業務で必要となる「継続して学ぶための意欲」を醸成できたと感じています。

企画側としては狙い通りですし、受講者の今後のためにも大変有意義な機会となったのではないでしょうか。実際に受講者から、非常に分かりやすくて良かったという声が届いています。今回はPythonとAIの講座でしたが、データAI分野に関するものとして数理や統計の知識も必要性を感じているので、今後もテックアカデミーさんのサービスを活用させていただきながら、更なる体制の強化を図っていきたいと思います。

テックアカデミーIT研修のご紹介

テックアカデミー(TechAcademy)は、日本e-Learning大賞プログラミング教育特別部門賞を受賞している、オンラインIT研修です。

技術スキルのみ学ぶのではなく、「主体的に考える力」「質問力」と言った学びに向かう姿勢の獲得を大切にしており、「未経験者でも自走できるエンジニアへ」成長させることを目指します。

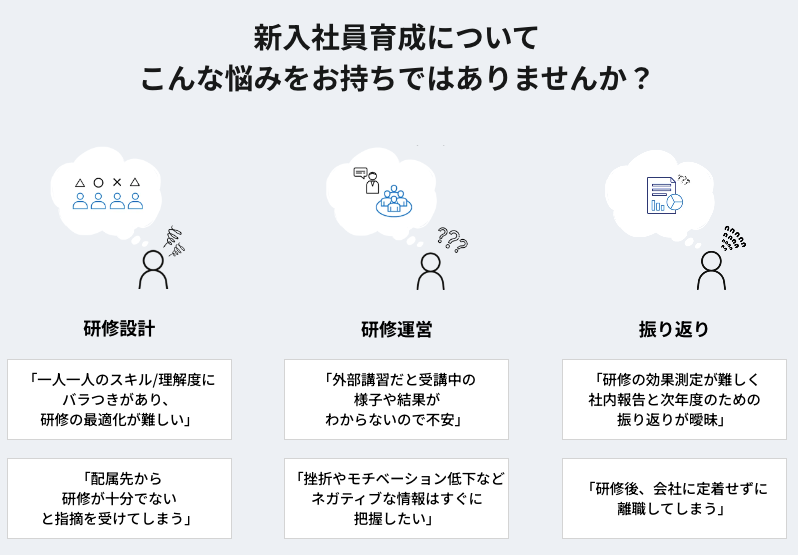

研修でこんなお悩みはありませんか?

人材育成のご担当者様にお聞きすると、

- 研修設計時に関するお悩み

- 研修運営中に関するお悩み

- 研修後の振り返りに関するお悩み

上記のような悩みを抱えている企業様が多くいらっしゃいます。

これらの人材育成に関するお悩みを、テックアカデミーは解決いたします。

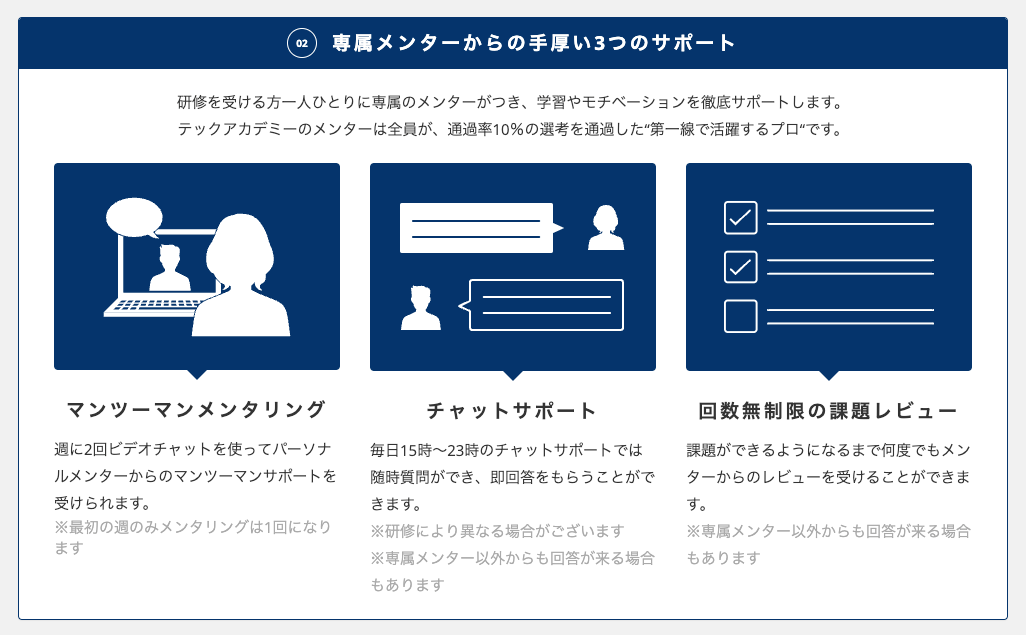

離脱者を出さない!マンツーマンによる徹底サポート

受講生一人一人にメンターが付き、その方の理解度に合わせたサポートを行います。

集合型研修では拾いきれない、未経験者が学習時に感じる「不安」や「挫折」を確実に解消いたします。

進捗の速い受講生には、配属後の活躍を見据えた指導も行います。

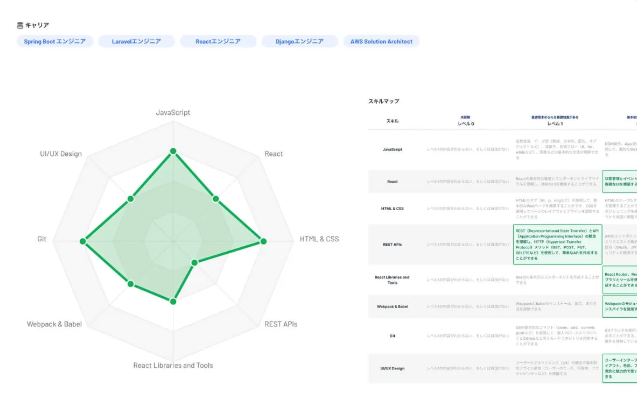

研修効果の可視化が難しく、配属先と振り返りができない

研修を実施した結果、スキル・性格面がどのように成長したのか?振り返りに必要な情報を、受講評価レポートと、スキルチェックツールで一人一人を可視化いたします。

受講中の進捗や、担当メンターとのメンタリング内容を確認できるマネジメントシステムもございますので、研修中の様子もモニタリングすることが可能です。

配属先が求めるエンジニアを育てるなら、テックアカデミー

テックアカデミーではこれまで900社以上でエンジニア・IT人材の育成を

サポートして参りました。

資料請求はもちろん、IT人材の育成に関するお悩みの相談会も行っておりますので、まずはお気軽にホームページをご覧くださいませ。

お電話でのお問い合わせ 03-6822-9093 (平日10:00~18:00)